Ein tiefer Blick ins Universum

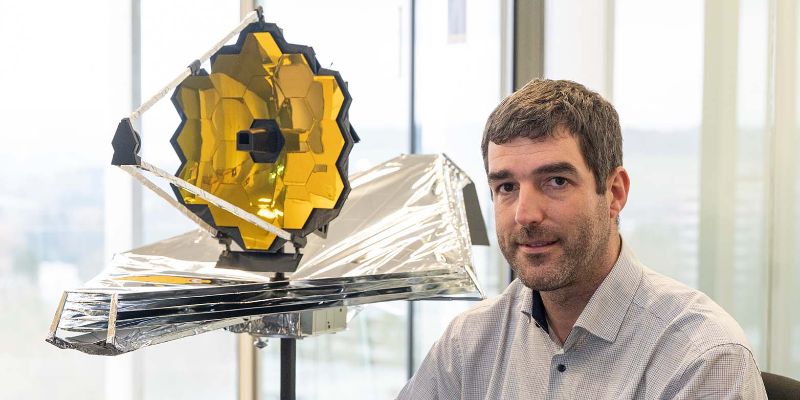

Wenn in den nächsten Tagen vom Weltraumbahnhof Guayana aus die Ariane-Rakete abheben wird, geht für Adrian Glauser ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Das James Webb Space Telescope (JWST), der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops, startet zu seiner rund 10-jährigen Mission ins Weltall. Seit 18 Jahren arbeitet der ETH-Physiker an diesem Projekt, immer wieder musste er sich damit abfinden, dass das ambitionierte Vorhaben verschoben werden musste. «Ich habe in all den Jahren gelernt, mit diesen Rückschlägen gelassen umzugehen», meint er. «Doch jetzt, wo der Start in greifbare Nähe rückt, bin ich schon aufgeregt.»

Gut geschützt vor der Sonne

Das JWST ist eine der aufwändigsten Weltraummissionen überhaupt. Mit einem Budget von knapp 10 Milliarden US-Dollar ist sie das bisher teuerste wissenschaftliche Projekt in der unbemannten Raumfahrt. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wird das neue Teleskop nicht in der Erdumlaufbahn stationiert, sondern in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung zur Erde am äusseren Lagrange-Punkt L2. Es handelt sich um einen der fünf Punkte, an denen ein künstliches Objekt die Sonne mit der gleichen Geschwindigkeit umkreisen kann wie die Erde, ohne dass sich dabei seine relative Position zur Erde verändert.

Dieser spezielle Ort ist für die Stationierung eines Weltraumteleskops besonders geeignet, da dieses dort viel einfacher vor der Sonnenstrahlung abgeschirmt werden kann als auf einer Erdumlaufbahn. Das ist beim JWST besonders wichtig: Die vier Infrarot-Messgeräte funktionieren nur, wenn möglichst wenig störende Strahlung von der Sonne eintrifft und die Temperaturschwankungen auf ein Minimum reduziert werden. Neben zwei Infrarot-Spektrographen ist das Teleskop mit einer Kamera für den nahen Infrarotbereich ausgerüstet, die passiv auf 50 Kelvin gekühlt wird, sowie einem Messinstrument für den mittleren Infrarotbereich, MIRI genannt, das aktiv auf nur 7 Kelvin heruntergekühlt wird.

Extreme Bedingungen

Glauser war als Doktorand in der früheren Gruppe für Astronomie am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen an der Entwicklung von MIRI beteiligt. Heute ist er der Projektverantwortliche für die Schweizer Beteiligung an der Mission. «Wir haben, in enger Zusammenarbeit mit den beiden Industriepartnern Ruag Aerospace und Syderal, einen Verschlussdeckel aus Aluminium und elektrische Verbindungskabel für dieses Messgerät entwickelt», sagt Glauser. Das tönt auf den ersten Blick wenig spektakulär. Doch wenn man bedenkt, dass die Bauteile unter extrem tiefen Temperaturen im Weltraum jahrelang zuverlässig funktionieren müssen, wird klar, warum es viel Entwicklungsarbeit brauchte.

Die elektrischen Verbindungskabel aus rostfreiem Stahl beispielsweise sind viel dünner als ein menschliches Haar, damit sie möglichst wenig Wärme zum Messgerät transportieren. Isoliert werden sie mit einem speziellen Kunststoff, der selbst bei diesen tiefen Temperaturen nicht spröde wird. «Alle Bauteile sind so konzipiert, dass sie im Weltall keine Moleküle oder Atome mehr ausgasen. Diese würden sich sonst auf dem Spiegel des MIRI-Instruments niederschlagen, das aufgrund der tiefen Temperatur als Kältefalle wirkt. Das würde die Messungen beeinträchtigen», erklärt Glauser. Aus diesem Grund musste der Kunststoff der Verbindungskabel vor dem Zusammenbau des Instruments vorbehandelt werden, damit er später im Weltraum keine Gase mehr absondert.

Keine Reparatur möglich

Diese Anforderung muss auch der Verschlussdeckel erfüllen, das zweite Bauteil aus Schweizer Produktion. Dieser Deckel schützt das Instrument während der Abkühlphase, bevor der reguläre Betrieb aufgenommen wird. Er kommt auch später zum Einsatz, wenn das Messgerät kalibriert wird. «Der Mechanismus des Deckels muss zuverlässig funktionieren, sonst wird das ganze Instrument unbrauchbar», erklärt Glauser. «Eine nachträgliche Reparatur ist aufgrund der grossen Distanz zur Erde ausgeschlossen.»

Bei der Entwicklung der Bauteile gab es etliche Überraschungen. So zeigte sich zum Beispiel bei der Abnahme des Deckels, dass 13 der verwendeten Schrauben eine cadmiumhaltige Beschichtung hatten. Doch die ESA stuft Cadmium als kritisches Element ein, da sich dieses Schwermetall im Vakuum leicht aus chemischen Verbindungen lösen kann. «Ich habe dann ein spezielles Messverfahren entwickelt, um zu zeigen, dass diese Schrauben kein Schwermetall freigesetzt haben», erinnert sich Glauser.

Botschaften aus dem frühen Universum

Das JWST, an dessen Konzeption Simon Lilly, Professor für experimentelle Astrophysik an der ETH Zürich, massgeblich beteiligt war, ist für vier Aufgaben ausgelegt, für die es eine hohe Empfindlichkeit der Messgeräte braucht. Unter anderem wollen die Astrophysiker mit dem neuen Teleskop bis in die Anfänge des Universums zurückblicken und so erfahren, wie sich nach dem Urknall die ersten Strukturen und Sterne bildeten. Zudem wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Planeten unter die Lupe nehmen, die Leben beherbergen könnten. «Wir werden mit dem JWST nicht nach neuen Planeten suchen, sondern bereits bekannte Objekte genauer untersuchen», hält Glauser fest. «Dazu werden wir das Licht der Planeten direkt spektral vermessen.»

Als Forscher profitiert Glauser nun davon, dass dem MIRI-Konsortium bevorzugt Messzeit zur Verfügung stehen wird. «Das ist ein grosser Vorteil, wenn man sich an der Entwicklung von solchen Instrumenten beteiligt: Wir können unsere Projekte schneller anpacken als andere Forschungsgruppen.»

Nachdenken über die nächste Mission

Dass es die frühere Gruppe am PSI nicht mehr gibt, bedauert Glauser. «Wir haben hier an der ETH Zürich zwar viel Knowhow. Aber wenn man sich an der Entwicklung von Instrumenten beteiligen will, braucht man längerfristig ausgerichtete Strukturen. Das ist an einer Hochschule nicht einfach zu realisieren.» Und eine langfristige Perspektive ist bei solchen Projekten unabdingbar. So arbeitet Glauser unter anderem bereits an der Vorbereitung einer Mission mit, bei der in einigen Jahrzehnten Exoplaneten untersucht werden sollen, die ein gemässigtes Klima aufweisen und in ihrer Atmosphäre oder auf ihrer Oberfläche flüssiges Wasser enthalten könnten.

«Ich werde den Start dieser Mission in meinem Arbeitsleben nicht mehr erleben», erklärt der Forscher. «Aber ich finde es faszinierend, heute zu überlegen, wie man später ein Teleskop bauen muss, damit man solche Fragen untersuchen kann.» Bei solchen Vorhaben gebe es nicht einfach Wissenschaftler, welche die Messgeräte nur nutzen, und Ingenieure, welche diese Geräte bauen. «Es braucht auch Instrumentenentwickler wie mich, die aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus definieren, was die Geräte messen sollen.» Und wenn man sich an der Entwicklung beteilige, habe man als Forschungsinstitution einen weiteren Vorteil: «Man kann mitbestimmen, welche Forschungsfragen künftig im Zentrum stehen.»

Warten auf die ersten Bilder

Doch nun steht bei Glauser die kurzfristige Perspektive im Vordergrund. Kurz nach dem Start der Ariane-Rakete beginnt die kritische Phase der James-Webb-Mission: Auf seiner rund einmonatigen Reise zum Zielort wird sich das Teleskop in einer komplizierten Prozedur nach und nach zu seiner vollen Grösse entfalten. Anschliessend folgt eine mehrmonatige Phase, in der die Messgeräte auf Betriebstemperatur abgekühlt und kalibriert werden. Funktionieren alle Teile so wie geplant, können ab dem nächsten Sommer die ersten wissenschaftlichen Messungen durchgeführt werden. Auf die Bilder, die das neue Teleskop zur Erde schicken wird, freut sich Adrian Glauser schon jetzt.