Die Komplexität reduzieren

0 oder 1, auf diesem einfachen Prinzip ist – salopp gesagt – unsere digitale Informationsgesellschaft aufgebaut. Doch was ist, wenn es neben diesen beiden Polen noch weitere Möglichkeiten gibt, die gleichzeitig existieren? Und was ist, wenn sich daraus eine regelrechte Welle von unterschiedlichen Zuständen entwickelt, so dass komplexe Informationen viel schneller verarbeitet werden können?

Genau diese Aussicht, die bisherigen Muster der Informationsverarbeitung zu durchbrechen, macht die Quantenphysik zu einem Forschungsgebiet, in das CEOs von Grossfirmen und theoretische Grundlagenforschende gleichermassen grosse Hoffnungen setzen. Denn würde die Vision tatsächlich Realität, dass Computer den Gesetzmässigkeiten der Quantenmechanik gehorchen, würde sich eine Tür zu völlig neuen Anwendungen öffnen. Zum Beispiel liesse sich mit einer solchen Wundermaschine die Wirkungsweise von Proteinen in massiv kürzerer Zeit berechnen, als dies mit einem herkömmlichen Rechner je möglich sein wird. Und das wiederum würde der Entwicklung von neuen Medikamenten ungeahnten Schub verleihen.

Ein steiniger Weg

Es sind vielversprechende Aussichten, und es ist nachvollziehbar, dass die Quantenphysik heute gerade deswegen weit über das eigentliche Fachgebiet hinaus fasziniert. Doch der Weg hin zum Quantencomputer, der Alltagsfragen beantworten kann, ist steinig und länger, als die meisten wahrhaben wollen. «Nicht Jahre, sondern eher Jahrzehnte dürften noch ins Land ziehen, bis es so weit ist», meint Jonathan Home, Professor für Experimentelle Quantenoptik und Photonik an der ETH Zürich.

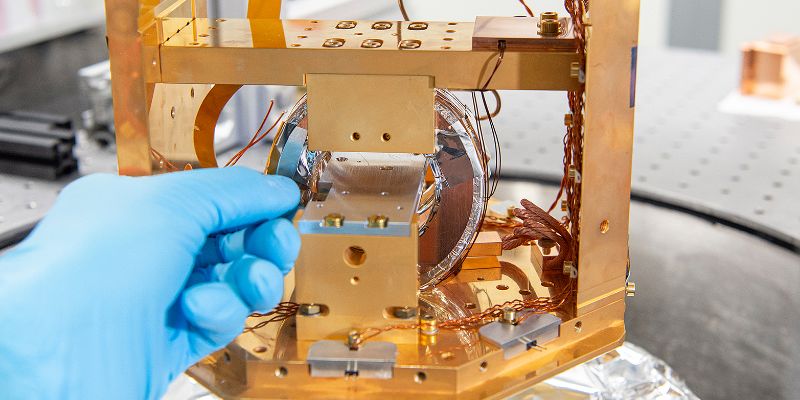

Dabei gehört er zu denjenigen, die in einem Bereich arbeiten, in dem die Quantenforschung vergleichsweise weit fortgeschritten ist. Home nutzt einzelne Atome als sogenannte Qubits, Grundträger der Information, mit denen Quantencomputer rechnen. Beryllium- und Calcium-Atome hält er in speziellen elektrischen Fallen gefangen und manipuliert sie dann nach den Gesetzmässigkeiten der Quantenmechanik mit Laserlicht. «Atome sind wunderbare Systeme für die Informationsverarbeitung, weil wir sie sehr gut isolieren können und weil sie – sofern sie isoliert bleiben – Quanteninformationen für einige Sekunden oder sogar Minuten speichern können.»

Die Crux ist: Um die Information weiterverarbeiten zu können, muss man irgendwann die fragilen Quantenobjekte wieder mit der klassischen Alltagswelt verbinden. Und bei diesem Schritt können bereits kleinste Unregelmässigkeiten das ganze System korrumpieren. Wie lässt sich diese Fehleranfälligkeit minimieren und gleichzeitig die Zahl der Qubits, mit denen gerechnet wird, erhöhen?

Robuster und einfacher

Ein naheliegender Ansatz ist, die Systeme redundant zu bauen, also mehrere so genannte physikalische Qubits zu einem logischen Qubit zu verknüpfen. Doch das ist eine zweischneidige Lösung: Durch die Redundanz wird das System im Prinzip zwar stabiler. Doch die Komplexität der Anlage steigt gleichzeitig rasant an – und damit wiederum die Fehleranfälligkeit.

Dazu braucht es nicht nur einen grossen Aufwand an hochkarätiger Technik zur Steuerung und viel Know-how in Ingenieurtechnik, sondern auch ein besseres Verständnis der physikalischen Zusammenhänge. Die Entwicklung von Quantencomputern habe bereits heute einen konkreten Nutzen, auch wenn man mit den heutigen Anlagen noch lange keine Proteinstrukturen untersuchen könne, ist Home überzeugt. «Unsere Experimente sind letztlich ein Härtetest für die physikalischen Theorien. Und wir gewinnen dank ihnen neue Einsichten, wie die Quantenwelt funktioniert.»

Eine Stärke der ETH Zürich sei dabei, dass die Forschenden an ganz unterschiedlichen Ansätzen arbeiten. Denn die sogenannten Ionenfallen, mit denen Home arbeitet, sind nur ein möglicher Ansatz, der zum Durchbruch führen könnte. Auch supraleitende Schaltkreise beispielsweise gelten als heisse Kandidaten. «Es ist ziemlich einmalig, dass wir an unserer Hochschule so viele verschiedene Ansätze parallel verfolgen können», findet Home.

Hochspezialisierte Infrastruktur

Wie auch seine Kolleginnen und Kollegen setzt Home grosse Hoffnungen in das geplante Physikgebäude am Standort Hönggerberg, das durch eine Donation von Walter Haefner ermöglicht wurde. In hochspezialisierten Labors, die besonders gut gegen Störungen von aussen geschützt sind, wollen die Quantenwissenschaftler die Grenzen der Forschung weiter verschieben. Dabei werden sie auch Ideen nachgehen, die heute noch in den Kinderschuhen stecken.

Ein möglicher neuer Ansatz sind beispielsweise Halbleitermaterialien, in denen sich die Elektronen ohne Einfluss der Gitterstruktur bewegen können. Dabei sollen die quantenmechanischen Eigenschaften dieser freien Elektronen gezielt zur Informationsverarbeitung ausgenutzt werden. «Allerdings müssen die Halbleiter dafür extrem rein sein», hält Werner Wegscheider fest, der als Professor für Festkörperphysik solche speziellen Materialien herstellt. In seinen Vakuumkammern baut er die Halbleiter massgeschneidert Atom für Atom auf. «Wir stellen die weltweit reinsten Halbleiter her», erklärt er mit Stolz.

Dabei stossen die Forschenden mitunter auf völlig neue Effekte: Kühlt man solche Halbleiter auf sehr tiefe Temperaturen ab und setzt sie einem starken Magnetfeld aus, kondensieren die freien Elektronen zu einem Quasi-Teilchen. Sie verhalten sich dann als Kollektiv wie ein einzelnes Teilchen und lassen sich mathematisch auch so beschreiben. Die Vermutung liegt nahe, dass solche topologischen Quantensysteme störungsresistenter sind als andere Quantenobjekte. Genau das macht sie zu interessanten Kandidaten, um die Fehleranfälligkeit zu reduzieren.

Der Aufwand ist gerechtfertigt

Gerade bei den topologischen Quantensystemen lässt sich schön zeigen, wie sich Theorie und Experiment in der Physik gegenseitig befruchten. Der grundlegende Quanten-Hall-Effekt, auf dem diese Systeme basieren, wurde experimentell entdeckt. In einem zweiten Schritt gelang es dann, diesen Effekt theoretisch zu beschreiben. Aus der Theorie heraus liessen sich dann wiederum die topologischen Zustände voraussagen, in die die Forschenden nun so grosse Hoffnungen setzen. Ob diese Zustände in der Praxis tatsächlich so existieren wie von der Theorie vorausgesagt, wurde bisher allerdings noch nicht experimentell verifiziert. Es könnte gut sein, dass die Experimentalphysiker den Ball schon bald wieder zurückspielen werden.

Auch Wegscheider ist überzeugt, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, bis ein Quantencomputer nützliche Probleme ausserhalb der Quantenphysik lösen kann. «Vor drei Jahren war ich noch skeptisch, doch inzwischen bin ich ziemlich sicher, dass das gehen wird», meint er.

Welcher Ansatz sich letztlich durchsetzen wird, ist heute noch offen. Vielleicht liegt die Lösung auch darin, verschiedene Ansätze miteinander zu kombinieren, also beispielsweise Halbleiter mit supraleitenden Schaltkreisen zu verbinden. «Wenn man diese beiden Technologien zusammenführt, dann entstehen plötzlich Quasi-Teilchen, so genannte Majorana-Fermionen, die vermutlich ebenfalls weniger fehleranfällig sind», meint Wegscheider.

An der Verbindung von unterschiedlichen Quantensystemen arbeitet auch Yiwen Chu, Assistenzprofessorin für hybride Quantensysteme. «Es gibt eine ganze Reihe von Quantenobjekten wie Photonen, Ionen oder eben supraleitende Schaltkreise. Alle haben ihre spezifischen Stärken, aber auch ihre Nachteile», erklärt sie. «Die Frage ist nun: Wie verbinden wir diese Elemente, damit wir ihre Stärken kombinieren können?»

Die Lücke überbrücken

Als Vorbild dienen ihr die klassischen Computer. Dort werden Informationen beispielsweise von Silizium-Prozessoren verarbeitet und von Glasfasern transportiert. In Quantensystemen könnten supraleitende Schaltkreise die Informationen verarbeiten und Photonen sie übertragen. «Doch leider zeigt sich, dass die beiden Quantenobjekte einander nicht so gut verstehen», sagt Chu. Es braucht einen Vermittler, der die Lücke überbrückt. Ein möglicher Kandidat, den Chu mit ihrer Gruppe näher untersucht, sind kleine Kristalle, die sich als mechanische Objekte über akustische Schwingungen mit beiden Seiten verständigen.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob diese Kristalle selbst nicht auch Quanteninformationen speichern und verarbeiten könnten. «Da die Kristalle mit akustischen Schwingungen arbeiten, die viel langsamer sind als Lichtwellen, können wir mit ihnen kleinere Qubits bauen», erläutert die Physikerin. Dabei geht es ihr nicht primär darum, möglichst viele Qubits auf einer bestimmten Fläche unterzubringen. Der Vorteil ist vielmehr, dass die Kristalle sich leichter voneinander isolieren lassen als beispielsweise supraleitende Schaltkreise, was ungewollten Informationsverlust verhindert. Und das wiederum würde helfen, die Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Die grösste Herausforderung ist, dass die Systeme technisch immer komplexer werden, je mehr Qubits man miteinander verbindet.

Eine reine Ingenieuraufgabe sei die Entwicklung von Quantencomputern dennoch nicht. «Es gibt auch viele ungeklärte physikalische Fragen.» Eine davon ist beispielsweise, ob es zwischen der klassischen Welt und der Quantenwelt einen kontinuierlichen oder einen abrupten Übergang gibt. «Wir wissen die Antwort noch nicht definitiv», meint Chu. «Aber wie auch immer sie lautet: Für uns Physikerinnen und Physiker bleibt die Sache in beiden Fällen sehr spannend.»

Dieser Text ist in der Ausgabe 21/03 des ETH-Magazins Globe erschienen.