Mit Robotern die Materialforschung beschleunigen

2008 rief Chris Anderson im Magazin Wired «The end of theory» aus und behauptete noch im Untertitel, die «kommende Datenlawine» mache die wissenschaftliche Methode obsolet. Wenn der Batterieforscher Corsin Battaglia, Professor an der ETH Zürich und an der EPFL, einem sein Labor «Materials for Energy Conversion» im «cooperate»-Neubau auf dem Forschungscampus der Empa-Eawag in Dübendorf zeigt, weiss man sogleich, dass die Prophezeiung so nicht eingetroffen ist – die gute alte Wissenschaft wird nach wie vor betrieben. Aber es ist offensichtlich, dass Big Data und künstliche Intelligenz (KI) die Praxis des Forschens nachhaltig verändern.

AURORA beschleunigt die Batterie-Innovation

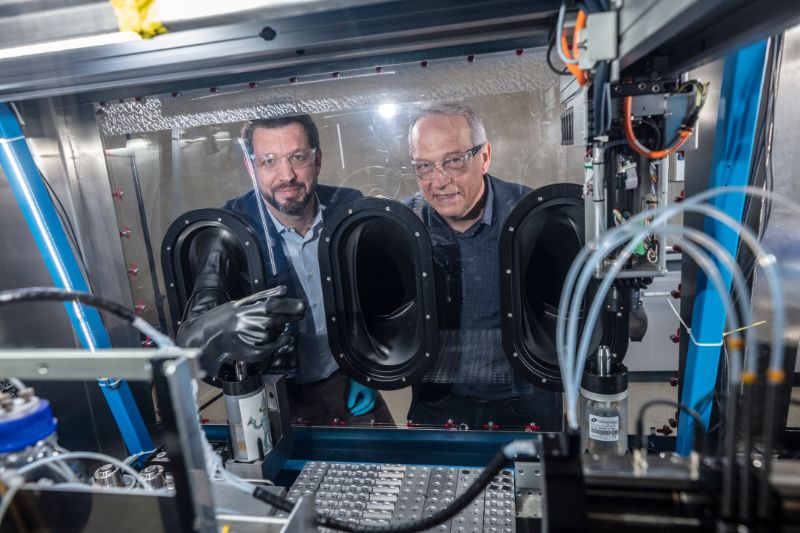

In den grosszügigen Räumlichkeiten des «Materials for Energy Conversion»–Labs trifft man immer noch Menschen an. Doch einer der Räume wird von einem Roboter dominiert: AURORA. So ganz wie ein Roboter sieht AURORA indessen nicht aus, eher wie komplexes Labo requipment: Eine transparente Box, die den halben Raum einnimmt und viel Mechanik beinhaltet, und auch Manipulationshandschuhe dürfen nicht fehlen. Mittlerweile arbeite der Roboter sehr zuverlässig, aber zu Beginn habe er einiges an Zuwendung gebraucht, so Battaglia. Wenn er ohne Macken arbeitet, geht er geduldig verschiedene Konstellationen von Materialien durch, setzt sie zu Testbatterien zusammen und protokolliert die Basisfunktionen der Zellen. Nicht viel anders als es Battaglia und sein Team auch schon gehandhabt haben, einfach um ein Vielfaches schneller. Das erlaubt eine Beschleunigung der Testreihen von Materialauswahl, Montage und Analyse um das Zehnfache. Und es bringt entscheidende Vorteile, läuft doch weltweit das Rennen nach neuen Batteriematerialien, die kostengünstig und gut verfügbar sind und keine technischen Nachteile mit sich bringen.

Am Beispiel der Batterieforschung zeigt sich ein grundsätzliches Dilemma der Materialwissenschaft. «Wenn Sie nur schon von zehn chemischen verschiedenen Elementen ausgehen, landen Sie bei mehr als einer Trillion Kombinationsmöglichkeiten als Basis, um neue Materialien zu entwickeln», erklärt der Materialwissenschaftler Johann Michler, Leiter des Labors «Mechanics of Materials and Nanostructures» an der Empa und Professor an der EPFL. Und als wäre das Ganze nicht schon komplex genug, erwähnt er auch noch das Beispiel Stahl: Dieser bestehe zwar primär «bloss» aus Eisen und Kohlenstoff, aber es existierte dennoch eine Vielzahl an Stahlvarianten mit verschiedenen Eigenschaften, «je nachdem wie man den Stahl wärmebehandelt». Es ist deshalb nicht unbedingt schwierig, neue Materialien zu finden – die Crux besteht darin, aus dem Wust an möglichen Materialien die wirklich interessanten herauszupicken.

Revolution der Materialwissenschaft durch schnelle Analyse

Michler ist überzeugt, dass der Fokus der Materialwissenschaft auch auf Seiten der Analytik liegen muss: «Wir müssen die experimentelle Untersuchung der Materialeigenschaften beschleunigen, das Screening.» Er entwickelt deshalb Hochdurchsatz-Analyseinstrumente, die eine grosse Anzahl an neuen Materialien sehr rasch auf ihre innere Struktur und die anwendungsrelevanten Eigenschaften hin untersuchen können. «Wir messen dabei nicht mit allerhöchster Präzision, aber dafür um Grössenordnungen schneller». Es genügt, wenn der genaue Blick in einem zweiten Schritt erfolgt, sobald man die spannenden Kandidaten identifiziert hat. Bei Michlers Arbeit interessieren dabei ganz simple Fragen und Eigenschaften: Welche Farbe hat ein Material und warum? Und hat es neben einer schönen Farbe womöglich noch an dere interessante Eigenschaften – zum Beispiel Kratzfestigkeit? Dann kann es gut sein, dass die Uhrenindustrie hellhörig wird.

Langsamer Übergang von Versuch und Irrtum zu KI-basierter Forschung

Was, wenn man das alles vorhersagen könnte? Wenn die KI so viel «Grundverständnis» von Festkörperphysik erlangt, dass sie passende Materialkombinationen vorschlägt und man nicht mehr gezwungen ist, mehr oder weniger «blind» Testreihen auf Testreihen durchzuführen, auf der Suche nach der Nadel im Material-Heuhaufen? Da sind beide Experten eher vorsichtig. Die Entwicklung gehe auf jeden Fall in Richtung «physics-informed AI», aber die Modelle sei en limitiert, sagt Battaglia. Auch vermeintlich Ein faches vorherzusagen – beispielsweise welche Spannung eine spezifischen Batteriezelle erzeugt – erweise sich da oft als Knacknuss. Trotzdem soll der Batte rieroboter AURORA nach und nach lernen, autonomer zu arbeiten. Die Forschenden hoffen, dass AURORA Muster erkennen wird und so je nach gewünschter Batterieanwendung die interessantesten Materialien und Komponenten wird identifizieren können.

Also hatte Chris Anderson auf längere Sicht doch recht? Battaglia glaubt nicht, dass die Arbeit des Forschenden bald nur noch aus Data Handling und Programmieren besteht, allein vor dem Bildschirm. Er ist davon überzeugt, dass es nach wie vor gut ist, «ein wenig Hands-on-Erfahrung zu haben». Und Michler ergänzt: «Die Intuition der Materialforschenden kommt vom Arbeiten mit dem Material – von davon, dass man die Prozessschritte und Analysen alle einmal selbst gemacht hat.»